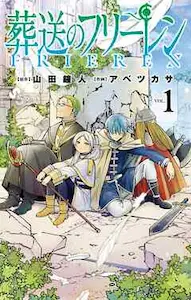

葬送のフリーレンのハイターの年齢は?100歳超えの享年や長寿の謎を解説

こんにちは、コミックハイウェイ運営者のじんべいざめです。

葬送のフリーレンを読んでいると、どうしても気になってしまうのが勇者一行の僧侶、ハイターの年齢ですよね。

酒好きなのに驚くほど長生きな彼が、一体何歳でその最期を迎えたのか、ヒンメルやフェルンとの時間軸を整理しながら詳しく見ていこうと思います。

葬送のフリーレンのハイターの年齢については、作中で具体的な生年月日が明かされているわけではありません。

しかし、ヒンメルの死後からの経過年数や旅立ちの時の描写を繋ぎ合わせていくと、かなり精度の高い推測ができるんですよ。

長寿の秘訣や、彼が遺した名言の数々についても、私自身の視点で深掘りしていきますね。

この記事を読めば、ハイターが何歳まで生きて、どのようにフェルンへと未来を託したのかがスッキリ分かりますよ。

ファンの間で語られる魔力量の噂や、物語を支える死生観についても触れていくので、ぜひ最後まで付き合ってくださいね。

それでは、ハイターの歩んだ100年の軌跡を一緒に追いかけてみましょう。

- ヒンメルの享年から逆算したハイターの正確な死亡年齢の目安

- フェルンと過ごした晩年の時間経過と物語上の重要な節目

- お酒好きの僧侶がなぜあそこまで長寿を全うできたのかという考察

- ハイターが物語に残した影響力と魅力的なキャラクター性の核心

葬送のフリーレンのハイターの年齢を時系列で詳しく解説

魔王を倒した勇者一行の僧侶ハイターが、百年の生涯の果てに託した最期の願い。

平和な時代に芽吹いた新たな旅立ちの物語を、今あなたのその目で見届けてください。

ヒンメルの死から逆算して導き出すハイターの享年

ハイターの享年を考える上で、最も信頼できる指標となるのが「勇者ヒンメルの死」を基準とした時間軸です。

作中では、勇者一行が魔王を倒してから50年後に再会し、その直後にヒンメルが亡くなります。

この時のヒンメルは、旅立ちの年齢(16歳)に旅の期間(10年)と再会までの期間(50年)を足した76歳で生涯を終えたというのが定説です。

ハイターはヒンメルの葬儀の時点でまだ健在でしたが、そこからさらに時間が経過します。フリーレンがハイターを訪ねるのが「ヒンメルの死から20年後」であり、そこからフェルンと共に過ごす期間が描かれます。

この再会時点でのハイターは、ヒンメルと同年代だと仮定すると約96歳に達している計算になります。

さらに、フェルンの魔力操作の修行やフリーレンの滞在期間を考慮すると、ハイターが息を引き取ったのは再会から約4年後、つまりヒンメル死後24年目ごろと推測するのが最も整合性が高いですね。

ハイターの年齢推移まとめ

- 魔王討伐時:約26歳(ヒンメルと同年代想定)

- ヒンメル死去時:約76歳(葬儀に参列)

- フリーレンと再会時:約96歳(ヒンメル死後20年)

- 永眠時:約100歳(再会から約4年経過)

この「100歳」という数字は、現代の日本においても「百寿」として祝われる非常に象徴的な年齢です。

厚生労働省の調査によれば、100歳以上の高齢者数は年々増加傾向にありますが、平均寿命を大きく上回る長寿であることに変わりはありません(参照:厚生労働省「百歳以上の高齢者数について」)。

作中の厳しい環境下で100歳まで生きたハイターは、まさに「大往生」と呼ぶにふさわしい生涯を送ったと言えるでしょう。

私個人としては、ヒンメルよりも20年以上長く生きたことで、彼は仲間たちの思い出を次世代へ繋ぐ「語り部」としての役割を完遂したのだと感じて、胸が熱くなります。

なぜ「100歳」が有力なのか?

ファンの間では「100歳を超えていたのか、それとも直前だったのか」という議論もありますが、物語の構成上、彼がフェルンを一人前に育て上げるまでの「猶予」を魔法や気力で繋ぎ止めていた描写があります。

単に老衰を待つのではなく、目的を持って生き永らえた結果の100歳。この数字には、彼の執念と愛情が詰まっている気がしてなりません。

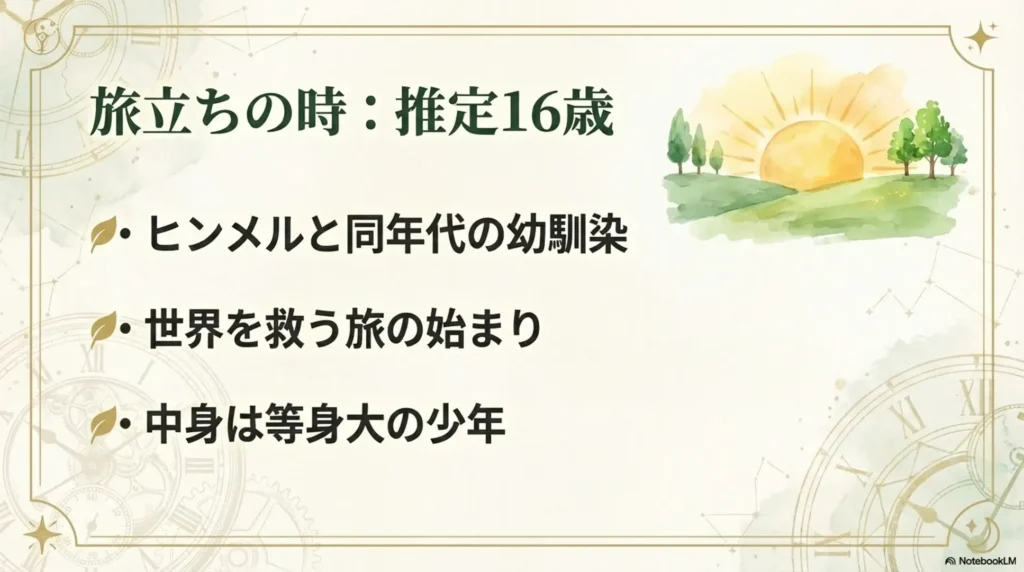

旅立ちの時やヒンメルと同年代とされる推定年齢

ハイターが魔王討伐の旅に出た時の年齢は、公式で数値が明言されているわけではありませんが、ヒンメルの年齢設定からほぼ確実に推認できます。

ヒンメルが「旅立ちから7年後に23歳」というエピソードがあるため、冒険の始まりは16歳です。

ハイターはヒンメルと同じ孤児院で育った幼馴染であり、回想シーンでの体格差や言葉遣いを見ても、大きな年齢差があるようには見えません。

したがって、ハイターも旅立ち時は16歳前後だったと考えるのが自然ですね。

16歳といえば、現代で言えば高校生になったばかりの年齢です。そんな少年たちが、世界を救うために10年もの月日をかけて魔王城を目指したという事実は、作品の初期設定の重みを物語っています。

ハイターは当時から落ち着いた(あるいは、どこか達観した)雰囲気を持っていましたが、中身は等身大の少年だったはず。

お酒を覚えたのも、この旅の途中のことだったのかもしれませんね。

私としては、そんな彼が「生臭坊主」と呼ばれるほどお酒に溺れつつも、誰よりも仲間を想う僧侶に成長していく過程をもっと詳しく知りたくなります。

ハイターの「生臭坊主」という二つ名は、彼が戒律を重んじる一般的な僧侶とは一線を画していたことを示しています。

しかし、その根底には孤児院育ちゆえの「生への執着」や「寂しさ」があったのかもしれません。

また、ヒンメルとの対比も面白いポイントです。勇者として真っ直ぐに光り輝くヒンメルに対し、ハイターはどこか人間臭い弱さやズルさも持っています。

その彼が、結果的に一行の中で最も長く生き、フリーレンに「人間の寿命と心の機微」を教える役割を担うことになる構成は、本当によく練られているなと感心してしまいます。

旅立ちの16歳から、最期の100歳まで。彼の人生の各ステージには、常にヒンメルたちの影があり、それが彼を最後まで支えていたのではないでしょうか。

ヒンメルが死去した76歳時点でのハイターの姿

物語のプロローグで描かれる、50年ぶりの再会シーン。

ここでのハイターは、すでに立派な老僧の姿をしています。

ヒンメルが76歳で亡くなった時、ハイターもまた同年代の高齢者。葬儀の場で涙を流す彼の姿は、多くの読者に「勇者の時代の終わり」を強く印象づけました。

しかし、この時点でのハイターはまだ足取りもしっかりしており、聖都での司教としての激務をこなせるだけの体力が残っていたようです。

この「76歳時点」のハイターについて深掘りすると、彼がいかに「仲間を失うこと」を恐れ、同時に受け入れようとしていたかが分かります。

ヒンメルの死を目の当たりにした際、ハイターは悲しみに暮れるだけでなく、フリーレンが抱く「もっと知っておけばよかった」という後悔を静かに見つめていました。

彼自身、自分の寿命が残り少ないことを悟っていたからこそ、フリーレンに対してあえて突き放すような、あるいは導くような態度を取っていたのかもしれません。

葬儀での振る舞いと司教としての立場

ハイターは勇者一行の僧侶というだけでなく、魔王討伐後は宗教界で非常に高い地位(司教)に就いていました。

70代後半という年齢でその地位にいたということは、彼が単に「勇者の仲間」という威光だけでなく、実務家としても極めて優秀だったことを示しています。

民衆に慕われ、多くの信徒を導く立場にありながら、内面ではずっと「お酒を飲んでいたい」とこぼす人間臭さ。

このギャップが、老年のハイターに不思議な愛嬌を与えていました。

私自身、このシーンを読み返すたびに、ハイターの「強さ」を感じます。

自分も同じように老いているのに、仲間の死を一つの区切りとして受け止め、さらにその先の20年を生き抜く決意。

それは、ヒンメルから託された「平和な世界」を少しでも長く見守りたいという、彼なりの意地だったのかもしれません。

この時点での彼は、まだ老いさらばえた老人ではなく、次なる使命を待つ「賢者」のような佇まいでしたね。

フェルンと出会うヒンメル死後20年目の年齢

ヒンメルの死から20年。フリーレンが再びハイターの元を訪れた際、彼はすでに隠居し、森の奥でひっそりと暮らしていました。

この時のハイターは推定96歳前後。

さすがに肉体的な衰えは隠せず、死期が近いことを自覚している描写が散見されます。

しかし、ここで驚くべきは、彼が自分自身の介護をさせるためではなく、「フェルンの将来を確かなものにするため」にフリーレンを呼び寄せたという点です。

90代後半という、多くの人が自分のことだけで精一杯になる年齢で、ハイターは戦災孤児であったフェルンに魔法を教え、彼女の自立を心から願っていました。

この時のハイターの行動は、単なる善意を超えた「命のバトンタッチ」そのもの。

フリーレンに「不死の魔法の解読」という偽の依頼を出して時間を稼いだのも、フェルンの魔力操作を安定させるための、彼なりの必死の策略でした。

ハイターがフリーレンについた「うそ」は、一見不誠実に見えるかもしれませんが、フェルンの才能を見抜き、彼女がフリーレンと共に旅立つことでしか得られない幸せがあると確信していたからこその行動です。

彼の深い洞察力が、物語を大きく動かしました。

この時期のハイターとフェルンの関係性は、血の繋がりを超えた本当の家族のようでした。フェルンにとってハイターは、自分を救ってくれた唯一無二の恩人であり、育児の親。

一方、ハイターにとってフェルンは、自分の人生の最後に現れた「希望」だったはずです。96歳という高齢でありながら、少女の成長を楽しみ、彼女のために最後まで頭を使い続ける姿には、人間の精神の気高さを感じずにはいられません。

私個人としては、この隠居生活の数年間こそが、ハイターにとって最も穏やかで、かつ僧侶として最も「救い」を与えた時間だったのではないかと思っています。

ハイターが死亡したとされる死後24年目の真相

ハイターが静かに息を引き取ったのは、ヒンメル死後から約24年が経過した頃です。

年齢にして100歳前後。フリーレンが来訪してから数年間の共同生活を経て、フェルンが魔法使いとして一定の成果を収めたタイミングでした。

この「死後24年」という設定は、作中のフェルンの成長具合(出会った時が9歳、旅立ち時が14〜15歳前後)からも裏付けられています。

ハイターの死は、物語の第1巻における非常に大きな転換点です。彼の死によってフリーレンとフェルンの旅が本格的に始まります。

ハイターは最期まで「自分がいなくなった後のこと」を心配していましたが、フリーレンがフェルンを弟子として受け入れることを約束した瞬間、彼はすべてを投げ打つように安らかな眠りにつきました。

100年という長い年月、酒を飲み、笑い、戦い、そして人を育てた人生。その幕引きとして、これ以上ないほど美しい結末でした。

| 時期 | ハイターの推定年齢 | 主な出来事と役割 |

|---|---|---|

| 魔王討伐への旅立ち | 約16歳 | 勇者ヒンメルの幼馴染として僧侶で参加 |

| 魔王討伐・凱旋 | 約26歳 | 10年間の旅を終え、英雄となる |

| ヒンメル死去 | 約76歳 | 葬儀に参列。フリーレンに忠告を与える |

| フリーレンと再会 | 約96歳 | フェルンを託すための「賢いうそ」を開始 |

| ハイター永眠 | 約100歳 | 次世代の旅立ちを見守り、穏やかに死去 |

ハイターの死後、フリーレンは彼の遺品である杖をフェルンに持たせます。

年齢という数字を超えて、ハイターという人間がこの世に存在した証が、フェルンの手の中で輝き続ける。

この継承の美しさが『葬送のフリーレン』という作品の核となっているのは間違いありません。

私たちが「ハイターの年齢」を気にするのは、彼が駆け抜けた100年という時間の密度に、どこか憧れや尊敬を抱いているからなのかもしれませんね。

葬送のフリーレンのハイターの年齢や長寿の謎に迫る

死を前にした生臭坊主が愛弟子に告げた、優しいうそ。限られた人間の一生が、不老のエルフに何を残したのか。

涙なしには語れない継承の瞬間が、ここにあります。

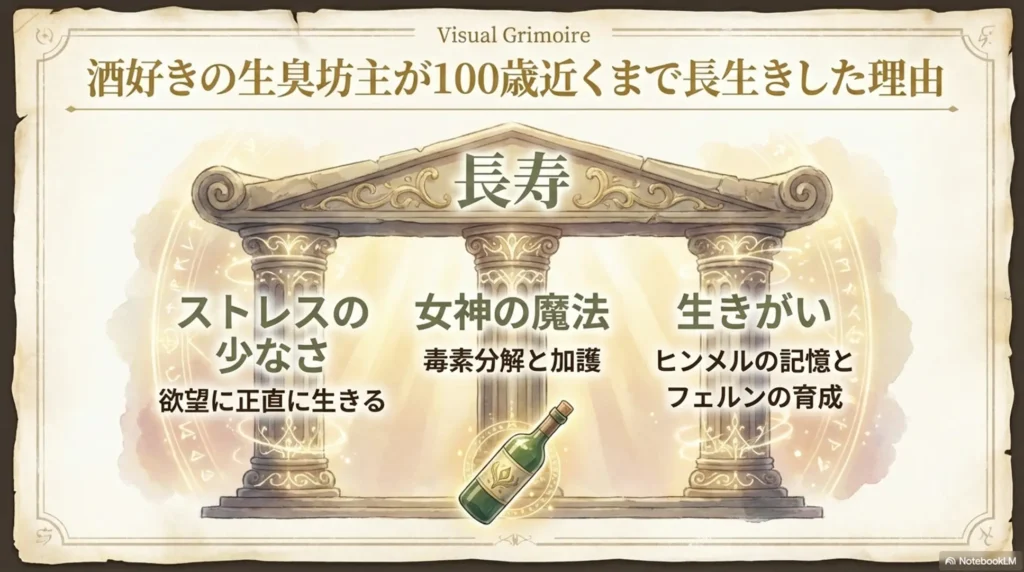

酒好きの生臭坊主が100歳近くまで長生きした理由

ハイターの最大の特徴といえば、無類のお酒好きであることです。

冒険中も、そして高齢になってからも、彼は事あるごとに「お酒を飲みたい」と口にしていました。

通常、暴飲暴食や過度の飲酒は寿命を縮める原因になりますが、ハイターが100歳まで長生きできた理由には、いくつかの説が考えられます。

まず、現実的な視点で見ると「ストレスの少なさ」が挙げられるかもしれません。

彼は「生臭坊主」と自称するように、あまり自分を厳しく律しすぎるタイプではありませんでした。

適度な(あるいは適度を超えた?)お酒が彼にとっての精神的な解放となり、結果として長寿に寄与したという可能性です。

また、彼は僧侶として非常に高いレベルの「自己浄化魔法」を使えたのではないかという説も有力です。

体内のアルコール分や毒素を、魔法の力で日常的にケアしていたとしたら、肝臓への負担も軽減されていたかもしれませんね。

「女神の魔法」という、僧侶特有の技術体系が長寿に影響している可能性は極めて高いです。

作品内でも、僧侶は呪いや状態異常に対する耐性が高いとされています。

ハイターのような超一流の僧侶であれば、細胞の老化さえも、ある程度は魔法的な恩恵で遅らせていたのかもしれません。

もちろん、これらは作中で明言された事実ではありませんが、あの規格外の魔力量を見れば、何かしらの「身体維持」が行われていたと考えるのが自然かな、と私は思っています。

現代の長寿研究から見るハイター

少し面白い視点として、現代の医学的な知見を借りると、長寿の人の共通点に「良好な人間関係」や「生きがい」があります。

ハイターにとって、魔王討伐後は「仲間たちの思い出を守ること」、そして晩年は「フェルンを育てること」という明確な生きがいがありました。

この精神的な充足感が、100歳という限界突破な年齢を支えた最大の要因だったのかもしれません。お酒はあくまで、その長い人生を彩る「お供」だったのでしょう。

魔力量は500年分?ハイターが規格外とされる強さの理由

ハイターの凄さは年齢だけではありません。

彼は人間でありながら、エルフであるフリーレンが驚愕するほどの「規格外の魔力量」を持っていました。

ファンの間ではよく「熟練の魔法使い500年分に匹敵する」と言われますが、これは彼が全盛期のフリーレンの魔力制限を見抜いた際の描写や、彼自身の魔力の底知れなさから導き出された推計です。

具体的にどれほど凄いのか。例えば、ハイターは「数ヶ月間、呼吸をしなくても済む魔法」をフェルンとフリーレンにかけることができます。

さらに、本人は一切息を切らさず、その魔法を維持し続けるスタミナも持ち合わせていました。

フリーレンが「ハイターは化け物だった」と回想するシーンがありますが、これはお世辞抜きで、人類史上でもトップクラスの魔導の使い手であったことを示唆しています。

彼が単なる「回復役」に留まらず、勇者一行の屋台骨として機能していたのは、この圧倒的な魔力のバックボーンがあったからこそですね。

ハイターの魔力は、単なる修行の量だけでなく、彼の「信仰心」や「精神の強靭さ」に由来している部分が大きいようです。

僧侶の魔法は女神様から借りる力という側面があるため、彼の「厚かましいほどの信頼」が、巨大な魔力を引き出していたのかもしれません。

私たちが彼の年齢を語る際、この「強さ」を切り離すことはできません。

100歳まで生きた老人が、実は人類最高峰の魔力を持っていた……。

このギャップこそが、ハイターというキャラクターの格好良さの源泉ですよね。彼がもし魔法使いとして戦っていれば、それこそ歴史を変えるレベルの魔導師になっていたことでしょう。

しかし、彼はあくまで「人を助ける」僧侶の道を選びました。その謙虚さ(?)もまた、彼らしいところです。

青年期から晩年を演じ分ける声優の東地宏樹さん

アニメ化された『葬送のフリーレン』において、ハイターの存在感を不動のものにしたのが、声優の東地宏樹さんの演技です。

東地さんは、20代の若々しくもどこか飄々としたハイターから、100歳近い、枯れていながらも温かみのあるハイターまでを、驚くべき解像度で演じ分けていらっしゃいます。

特に私が感動したのは、晩年のハイターがフェルンに向ける慈愛に満ちた声です。弱々しく震えながらも、そこには確かな意思と愛情が宿っている。

声を聞くだけで「ああ、この人は本当に長い人生を歩んできたんだな」と思わせてくれる説得力があります。

東地さんの低音ボイスが、ハイターの持つ「僧侶としての権威」と「人間としての柔らかさ」を絶妙にミックスさせているんですよね。

アニメを観る際は、ぜひこの「声の年齢変化」にも注目してみてください。ハイターが過ごした100年の重みが、耳からも伝わってくるはずです。

※アニメの最新情報やキャストコメントについては、公式サイトでも確認できますので、ぜひチェックしてみてください。

彼らの演技へのこだわりを知ると、作品への理解がさらに深まりますよ。(参照:アニメ『葬送のフリーレン』公式サイト)

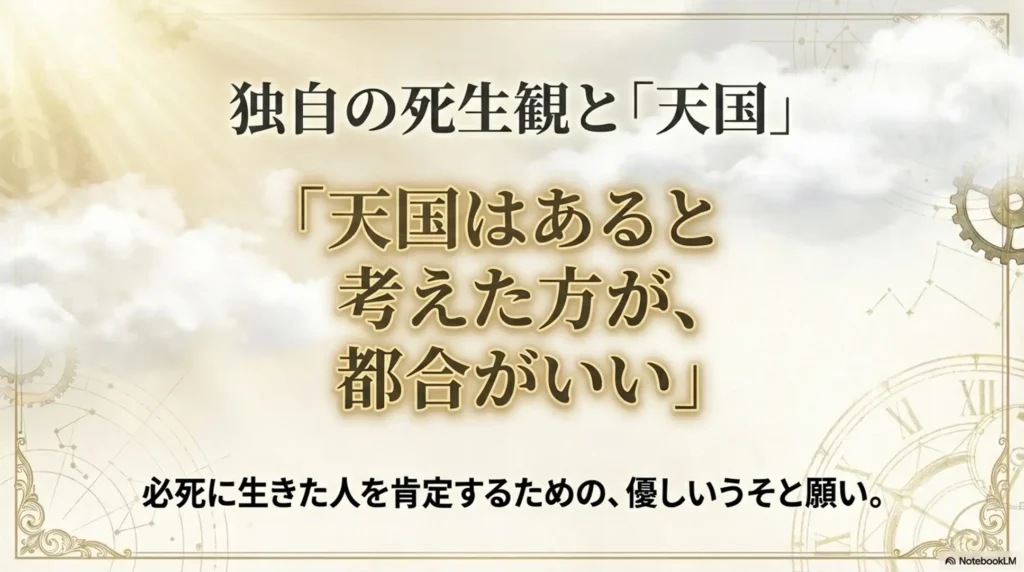

生臭坊主が語る独自の死生観と天国への期待

ハイターが何歳まで生きたかという問いの先には、彼が「死をどう捉えていたか」という非常に深いテーマが隠されています。

彼は僧侶でありながら、フリーレンの「魂なんて観測できないし、死後は無に帰るだけ」という合理的な考え方を否定しませんでした。

その上で、「必死に生きてきた人の行き着く先が無であっていいはずがない。

天国はあると考えた方が、人は幸せになれる」という、極めて人間味のある回答を示しました。

この考え方は、彼が100歳という、死がすぐ隣にある年齢に達していたからこそ辿り着いた境地だと言えます。

若い頃の彼は、あるいはもっと教義に忠実だったかもしれませんし、逆にもっと不真面目だったかもしれません。

しかし、仲間を見送り、多くの民衆の死に立ち会い、そして自らの死を待つ立場になった時、彼は「信仰」を「救い」という実利的な形に落とし込みました。

この優しいうそ、あるいは願いが、残されたフリーレンやフェルンの心をどれだけ救ったことでしょうか。

ハイターの死生観のポイント

- 天国の存在を「証明」するのではなく「必要」とする

- 死後を肯定することで、今を生きる人を肯定する

- 自分の死さえも、次世代への「教育」の材料にする

私自身、彼のこの台詞に出会った時、これこそが宗教や信仰が持つ本来の役割なんだろうな、と深く納得してしまいました。

100歳まで生きたハイターが、最後に自分自身を納得させるために、そして愛する弟子を安心させるために語った「天国の話」。

これ以上の名言はなかなかありませんよね。彼の年齢は、単なる数字ではなく、こうした深い思索を裏付けるための「重み」として機能しているんです。

幼いフェルンに託した僧侶としての人生の継承

記事の締めくくりとして、ハイターがその100年の人生の最後に成し遂げた「継承」について触れたいと思います。

ハイターは自分の死期を悟った後、フェルンに魔法を教え込むだけでなく、フリーレンを巻き込んで彼女の未来をデザインしました。

これがなければ、フェルンは孤独な戦災孤児として、あるいは平凡な村人として一生を終えていたかもしれません。

しかし、ハイターが「年齢を超えた縁」をフリーレンと結び直したことで、物語は続いていきました。

ハイターにとってフェルンは、自分の人生の最後に神様がくれたプレゼントだったのかもしれません。

100歳という高齢で、自分自身の世話もままならない時期に、誰かを育てるという過酷な道を選んだハイター。

その情熱の源は、やはりヒンメルたちが遺した「平和な世界」を、フェルンのような子供たちに存分に楽しんでほしいという願いだったのでしょう。

彼がフェルンに遺した「杖」や「知識」、そして「天国の話」は、今もフェルンの中で脈々と生き続けています。

私たちがフェルンの活躍を見る時、そこには常に、100歳まで生きたあの優しい生臭坊主の影があるのです。

葬送のフリーレンのハイターの年齢はブックライブで

さて、ここまでハイターの驚くべき年齢とその生涯、そして彼が遺したものの偉大さについて語ってきましたが、いかがでしたでしょうか?

彼の100年という長い旅路は、文字情報だけでは伝えきれないほどの感動に満ちています。

特に晩年のハイターが見せる柔らかな表情や、フリーレンとのコミカルながらも切ないやり取りは、ぜひ原作漫画の繊細な描写で体験してほしいポイントです。

葬送のフリーレンのハイターの年齢や、彼が最後に見た景色をより深く知りたいという方には、ブックライブで原作を読み返すことを心からおすすめします。

デジタル版なら、気になるシーンをすぐに拡大して確認できますし、ハイターの慈愛に満ちた表情を隅々まで堪能できますよ。

彼が命をかけて守り抜いた「時間」の価値を、ぜひあなた自身の目で、ページをめくりながら感じ取ってみてください。

きっと、彼のことがもっともっと好きになるはずです!

執筆者:じんべいざめ(コミックハイウェイ運営)

最後まで読んでいただきありがとうございます!

ハイターというキャラクターは、知れば知るほどその「人間としての厚み」に驚かされます。

100歳という年齢は、彼がどれだけ多くの愛を注いできたかの証なのかもしれませんね。また次の記事でお会いしましょう!

※本記事の内容は、作中の情報を元にした「じんべいざめ」独自の考察と分析を含みます。公式な設定資料等と併せてお楽しみください。

酒好きの僧侶がなぜ百歳まで生き、エルフを驚愕させる魔力を持てたのか。その長寿の謎と、勇者の時代から次世代へ繋がる物語の伏線。

全ての真実が原作で明かされる。