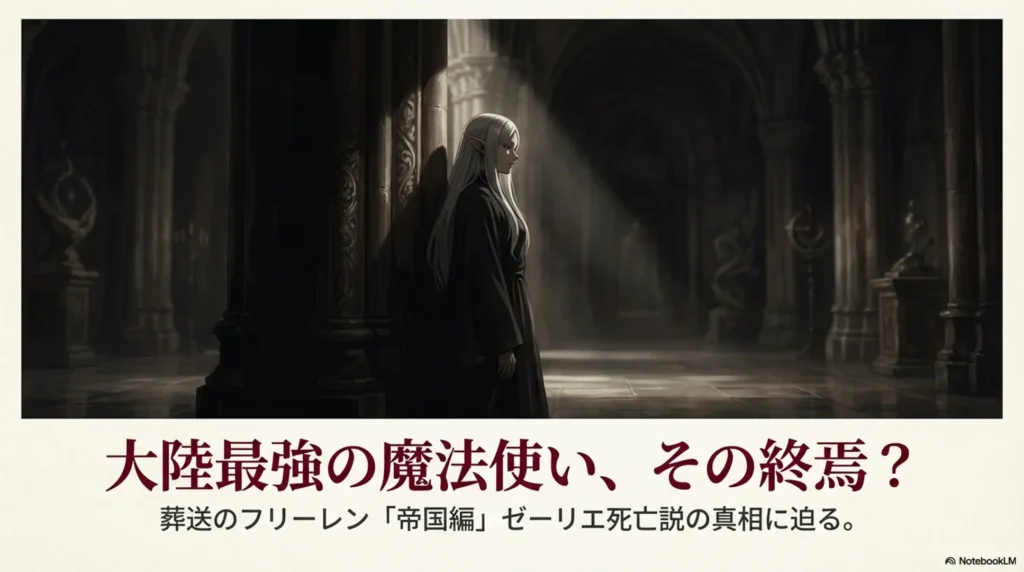

葬送のフリーレンでゼーリエ死亡の真相!帝国編の暗殺計画と生存を検証

物語が帝国編へと突入し、にわかに緊張感が高まっている葬送のフリーレンですが、ファンの間でささやかれているゼーリエ死亡という不穏な噂が気になっている方も多いのではないでしょうか。

最強の魔法使いである彼女がもし倒れるようなことがあれば、魔法界の秩序は一気に崩れてしまいますよね。

特に原作の最新話付近では、舞踏会を舞台にした暗殺計画の全貌が少しずつ見えてきており、彼女の安否を確認したいという検索が増えているようです。

この記事では、140話までの展開や影なる戦士の動きを整理しながら、現在の状況を詳しくお伝えします。

- 原作の最新話時点におけるゼーリエの安否と生存状況

- 帝国編で進行しているゼーリエ暗殺計画の具体的な中身

- 最強の盾となる呪い返しの魔法などゼーリエの圧倒的な実力

- 物語の続きを電子書籍でお得に楽しむための具体的な方法

葬送のフリーレンでゼーリエ死亡の噂を徹底検証

華やかな帝国の舞踏会、影で蠢く暗殺計画、そして最強の魔法使いゼーリエを狙う影なる戦士たち。

魔法が通じぬ敵を前に、フリーレンたちが挑む極限の防衛戦が幕を開ける。

原作最新話でゼーリエが死亡した事実はあるか

まず、皆さんが一番気になっている結論からハッキリとお伝えしますね。

原作の最新話にあたる第140話の時点において、ゼーリエが死亡したという事実は一切確認されていません。

彼女は現在も、大陸魔法協会の創始者として、そして人類最高峰の魔法使いとして健在です。

私もサンデー本誌やコミックスを追いかけていますが、彼女が命を落とすような直接的な描写はどこにもありませんでした。

では、なぜこれほどまでに「葬送のフリーレン ゼーリエ死亡」という不穏なワードが検索されているのでしょうか。

その背景には、現在連載中の「帝国編」が持つ独特の緊張感があるかなと思います。

特に最新話付近では、最強のゼーリエをあえて「守る側」に回し、フリーレンたちがその護衛を務めるという、これまでにない構図が描かれています。

この「守らなければならない状況」そのものが、読者に「もしかして今回は本当に危ないのでは?」という予感、いわゆる死亡フラグを感じさせてしまったのが大きな理由ではないでしょうか。

また、週刊連載という性質上、物語が大きな節目(クリフハンガー)で終わることが多く、次のエピソードが出るまでの間にファンの間で推測が飛び交い、それがいつの間にか「死亡したらしい」という噂にまで膨れ上がってしまった可能性も高いですね。

現時点ではあくまで生存していますので、安心して読み進めて大丈夫ですよ。

SNSやコミュニティでの反応

実際、X(旧Twitter)などのSNSを覗いてみると、新しい話が更新されるたびに「ゼーリエ様、生きててよかった…」という安堵の声が漏れるのが恒例になっています。

それだけ彼女というキャラクターが愛されており、同時に物語の展開が読めない領域に入っているということの証拠でもありますね。

私自身、毎話ハラハラしながらページをめくっていますが、彼女の底知れない余裕を見ていると、そう簡単に退場するキャラではないだろうと信じたくなります。

協会創始者ゼーリエの正体と圧倒的な魔法の才

ゼーリエの正体について改めて整理しておくと、彼女はエルフの大魔法使いであり、人類が魔法を組織的に使い始める以前の「神話時代」から生き続けている、文字通りの生ける伝説です。

あのフランメの師匠であり、フリーレンにとっては「師匠の師匠(おばあちゃん師匠のようなもの)」という、とてつもない系譜の頂点に立っています。

アニメの公式サイトなどでも、その知識量や強さは「圧倒的」と明記されていますね。

彼女の凄みは、単に魔力が多いというだけでなく、人類がこれまで生み出してきた、あるいは失われてしまった「ほぼすべての魔法」を網羅しているという点にあります。

彼女自身が「魔法の収集家」でもあり、大陸魔法協会のトップとして君臨することで、世界中の魔法体系を支配下に置いているといっても過言ではありません。

この設定が、物語において彼女を「絶対的な強者」として位置づけています。

ゼーリエが「最強」とされる根拠

- エルフとしての悠久の寿命による膨大な修練期間

- フリーレンすら圧倒する、人類には不可能なレベルの魔力制限

- 一級魔法使いですら跪く圧倒的な威圧感とカリスマ

- (出典:アニメ『葬送のフリーレン』公式サイト https://frieren-anime.jp/)

これほどまでに完成された存在である彼女が狙われるからこそ、帝国編の「暗殺計画」には特別な重みが生まれるわけです。

私たちが彼女の安否を心配してしまうのは、彼女が倒れること=魔法界のルールが根底から覆ることを意味するからかもしれません。

彼女の存在そのものが、物語における一つの大きな境界線になっていると言えますね。

帝国編の舞踏会で進むゼーリエ暗殺計画の真相

さて、噂の火種となっている「帝国編」の具体的な状況について深掘りしていきましょう。

現在、舞台は帝国領内へと移り、華やかな舞踏会が開催されようとしています。この舞踏会が、実はゼーリエ暗殺計画の実行場所として選ばれていることが判明しているんです。

帝国の過激な勢力が、大陸魔法協会の影響力を削ぐために、その象徴であるゼーリエを亡き者にしようと画策しているわけですね。

この展開が熱いのは、フリーレン、フェルン、シュタルクの3人が「護衛」として、しかも正体を隠して従者のように会場に潜入している点です。

普段は守られる側のフリーレンたちが、最強のゼーリエを守るために奔走する……このギャップが物語を最高潮に盛り上げています。

暗殺計画は極めて緻密で、魔法使いを専門に葬ってきたプロたちが背後に潜んでいることが示唆されています。

舞踏会という「密室」の恐怖

舞踏会会場という、逃げ場が限定された華やかな空間は、実は暗殺にとって最高の舞台でもあります。

魔法使い同士の派手な空中戦ではなく、一瞬の隙を突く「物理的な攻撃」や「毒」、あるいは「魔法の死角」を突く戦術が想定されます。

ゼーリエ本人は「私を殺せるものならやってみろ」と言わんばかりの余裕を見せていますが、その傍若無人な態度が逆に見ている側をヒヤヒヤさせるんですよね。

敵の正体が見えない中でのカウントダウンが、死亡説をよりリアルなものにしているのかなと感じます。

影なる戦士がゼーリエの命を狙う目的と組織の正体

ゼーリエ暗殺計画を実行に移すのは、帝国が秘密裏に抱える特殊部隊「影なる戦士」です。

彼らの最大の特徴は、魔法使いでありながら魔法に頼らない、あるいは魔法を無力化する戦術に長けている点にあります。

これまでのエピソードでは、魔法使いは「認識できないものは魔法で防げない」という弱点が語られてきましたが、影なる戦士はその盲点を正確に突いてくる存在として描かれています。

彼らがゼーリエを狙う目的は、単なる政治的な暗殺に留まらず、帝国としての軍事的な優位性を確立するためだと思われます。

魔法使いが支配する現在のパワーバランスを、帝国独自の「武力と戦術」によって破壊しようとしているわけです。

影なる戦士一人一人が、一級魔法使いと互角かそれ以上に渡り合える実力を持っていることが示唆されており、これがゼーリエ死亡の可能性を否定できない要因になっています。

影なる戦士の脅威的なポイント

| 項目 | 特徴と詳細 |

|---|---|

| 隠密性 | 魔力探知を完全に潜り抜ける「気配遮断」に近い技術 |

| 戦術 | 魔法の詠唱速度を上回る物理的な近接攻撃 |

| 装備 | 魔法を防御・無効化するための特殊な武器や防具 |

| 忠誠心 | 帝国のために自らの命を顧みない冷徹な遂行能力 |

最強の盾(魔法)を持つゼーリエに対して、魔法を使わない刃(影なる戦士)がどう挑むのか。

この矛盾した対決が帝国編の核心であり、私たちが最も注目すべき部分ですね。

組織の全貌はまだ明らかになっていませんが、彼らのリーダー格がどのような人物なのかによって、物語の結末は大きく変わってきそうです。

ゼーリエ死亡説の引き金となった作中の不穏な描写

そもそも、なぜ「死亡」という具体的なキーワードがこれほど定着してしまったのか。

それは、作者である山田鐘人先生が仕掛ける「物語の雰囲気作り」が絶妙だからだと思います。

帝国編に入ってからというもの、ゼーリエのセリフの端々に「自分の終わり」を示唆するような、どこか寂しげなニュアンスが含まれるようになったと感じるのは私だけでしょうか。

例えば、弟子のフランメとの思い出を振り返るシーンが増えたり、フリーレンに対してかつてないほど「教育者」としての側面を見せたりする場面です。

創作物において、最強の師匠が昔話を語り始めたり、後継者の成長を認めたりするのは、しばしば「死の前兆」として扱われます。

また、作中で「三つ巴」の構図が強調され、大陸魔法協会、帝国軍、暗殺部隊のどれかが決定的な打撃を受けることが避けられない状況になっています。

こうした積み重ねが、読者の深層心理に「ゼーリエ死亡」という結末を予感させてしまっているのかもしれません。

「最強」ゆえの退場フラグ

物語の構成論として、「強すぎるキャラクターは、主人公たちの成長のために退場させられる」というパターンがよくあります。

ゼーリエが健在である限り、どんな危機も彼女一人で解決できてしまうため、フリーレンたちが本当の意味で自立し、世界の危機に立ち向かうためには、ゼーリエという大きな傘がなくなる必要がある……という考察も一部でなされていますね。

もちろん、これはあくまで推測に過ぎませんが、こうした議論が活発に行われるほど、彼女の存在感が大きいということでもあります。

葬送のフリーレンのゼーリエ死亡説を覆す最強の魔法

全ての魔法を愛したゼーリエが、今、帝国の刃に晒される。

千年を生きるエルフが託す想いと、守る側に回ったフリーレンの覚悟。時代の転換点を描く物語に、心が震える。

黄金郷のマハト戦で見せた呪い返しの魔法の威力

彼女の圧倒的な実力を語る上で絶対に外せないのが、七崩賢・黄金郷のマハトとの戦いです。

マハトが操る「万物を黄金に変える魔法(ディーアゴルゼ)」は、人類が数百年間解析できず、魔法の防御すら通用しない絶望的な「呪い」でした。

しかし、ゼーリエはこの魔法を前にして、眉一つ動かさずに対応してみせました。

そこで使用されたのが、伝説的な魔法「呪い返しの魔法(ミステイルジーラ)」です。

この魔法は、受けた呪いをそのまま相手に跳ね返すという、文字通り「呪いに対する完璧な解答」でした。

どんなに強力な呪術であっても、ゼーリエがそれを呪いだと認識した瞬間に無力化されてしまう。

この圧倒的なカウンター能力こそが、彼女が「殺せない存在」である最大の理由です。もし帝国側が特殊な毒や呪いを用意していたとしても、彼女の前では無意味に終わる可能性が高いですよね。

解析不能を「ねじ伏せる」力

マハトの魔法は「原理が分からないから防げない」というものでしたが、ゼーリエはその原理を理解する必要すらなく、ただ「跳ね返す」という力技で解決してしまいました。

この「概念を力でねじ伏せる」ような戦い方は、一級魔法使いたちとは一線を画す、神に近い領域にあると言えます。

帝国編での暗殺者がどんな隠し玉を持っていたとしても、ゼーリエの持つ「ミステイルジーラ」のような概念的な防御を突破するのは至難の業でしょう。

万物を黄金に変える魔法を解析したゼーリエの凄み

さらに恐ろしいのは、彼女は単に跳ね返すだけでなく、短時間でその「解析不能」とされた魔法の本質を見抜いていた点です。

フリーレンですら百年近い歳月をかけてようやく解析の糸口を掴んだ黄金化の魔法を、ゼーリエは戦闘中のごく短い時間で、その性質や欠陥まで理解していました。

この「知性の圧倒的な高さ」が、彼女の生存率を極限まで高めています。

ゼーリエの魔法解析能力の凄さ

- 未知の魔法を瞬時にカテゴリー分けし、弱点を見抜く

- 人類の魔法体系にない「呪い」すらも技術として理解する

- 解析した情報を元に、その場に最適な対抗手段を構築できる

暗殺とは、相手の知らない「未知の手段」を用いることが基本ですが、ゼーリエにとって世界に「未知の魔法」などほとんど存在しないのかもしれません。

彼女がこれまでの数千年間で培ってきた知識のライブラリは、あらゆる奇策を無効化する最強の盾となっているはずです。

私たちが心配するまでもなく、彼女はすべてを見越している……そんな気がしてなりません。

アニメ版ゼーリエの声優を務める伊瀬茉莉也の経歴

ここで少し趣向を変えて、アニメ版での彼女の魅力についても触れておきましょう。

ゼーリエの声を担当しているのは、数々の名作で重要なキャラクターを演じてきた伊瀬茉莉也さんです。

伊瀬さんといえば、『HUNTER×HUNTER』のキルア役や『約束のネバーランド』のレイ役など、クールで知的ながらも内に熱いものを秘めたキャラクターに定評がありますよね。

ゼーリエというキャラクターは、感情を表に出さない冷徹な面と、魔法に対して異常なまでの愛着を持つ少女のような面が同居していますが、伊瀬さんの演技はその複雑なニュアンスを完璧に表現されています。

アニメからこの作品に入ったファンにとって、あの威厳のある「最強の声」が消えてしまうことは想像しがたいはず。

アニメ2期やそれ以降の展開でも、彼女の活躍を耳にする機会はまだまだ多いでしょうし、そう願いたいものです。

声優交代の噂との混同に注意

ネット上の噂の中には、まれに「声優さんが変わったから死亡説が出た?」といった根拠のない推測も混じることがありますが、これも全くの事実無根です。

伊瀬茉莉也さんは現役でバリバリ活躍されていますし、キャラクターの生死と声優さんの活動状況は関係ありません。

こうした情報が混ざり合って「死亡」というイメージが定着してしまわないよう、一次情報をしっかり確認することが大切ですね。

一級魔法使い選抜試験で見せたゼーリエの真価

ゼーリエの強さを語る上で、一級魔法使い選抜試験の最終面接シーンも外せません。

彼女は受験者の前に座っているだけで、その者の人生、魔力の本質、そして「どれだけ魔法を愛しているか」をすべて見抜いてしまいました。

フェルンが彼女の魔力の「揺らぎ」を見抜いたとき、不敵な笑みを浮かべながら合格を告げたあのシーンは、ゼーリエという人物が単なる独裁者ではなく、真に魔法の未来を愛していることを示していました。

彼女は「私の弟子は誰も魔法を使いこなせなかった」と突き放すようなことを言いますが、その実、弟子のフランメが残した遺志を数千年守り続けています。

このように、物語の中で「過去と未来を繋ぐ役割」を担っているキャラクターが、中途半端なところで退場するとは考えにくい。

彼女には、フリーレンやフェルンがさらに成長し、新しい魔法の時代を築くのを見届ける義務があるように私には見えます。

ゼーリエが見せた一瞬の「隙」と「愛」

一級試験で見せたフェルンへの関心や、フリーレンとの嫌味の言い合いの中にある信頼関係。

これらは彼女がただの無敵なモンスターではなく、人間(エルフ)としての心を持っていることを示しています。

帝国編でも、彼女が自分自身の命よりも「魔法の尊厳」や「弟子の安全」を優先して行動する可能性があり、そこが唯一の不安要素ではありますが、それこそが彼女の魅力でもあります。

強すぎて危なっかしい、そんな彼女の真価が帝国編のクライマックスで発揮されるのを期待しましょう。

帝国編の続きをブックライブでお得に読む方法

さて、ゼーリエの生死を左右する帝国編のハラハラする展開を、今すぐ自分の目で確かめたい!という方も多いはず。

そんな時に私が一番おすすめしているのが、電子書籍サービスのブックライブ(BookLive!)です。

葬送のフリーレンは週刊少年サンデーでリアルタイムに追いかけるのが一番刺激的ですが、単行本派の方も最新刊を逃さずチェックしてほしいですね。

ブックライブの良いところは、何といっても「初回登録時の50%OFFクーポン」や、毎日引ける「クーポンガチャ」がある点です。

これを使えば、最新の帝国編が収録されている巻を驚くほど安く手に入れることができます。

また、アプリの操作性が非常に良く、魔法の細かなエフェクトやキャラの表情を拡大してじっくり見たいフリーレンファンには最適なんです。

私もサイト運営の合間に、ブックライブで何度も読み返しては伏線を考察しています(笑)。

ブックライブがおすすめな理由

- 新規限定の50%OFFクーポンで最新刊が実質半額

- 毎日引けるガチャで、いつでもお得にマンガが買える

- Tポイントが貯まる・使えるのでポイ活派にも嬉しい

- ブラウザでもアプリでもサクサク読める高い操作性

「ゼーリエは結局どうなったの?」「影なる戦士との決着は?」とモヤモヤしている時間はもったいないです!

ぜひ、ブックライブを活用してお得に続きをチェックしてみてくださいね。

最新の140話に追いつけば、今の噂がどこまで真実で、どこからが妄想なのか、あなた自身の目で確かめることができますよ。

葬送のフリーレンでゼーリエ死亡の真相まとめ

ここまで長々と語ってきましたが、最終的な結論をまとめます。

現時点において、葬送のフリーレンのゼーリエ死亡という事実はなく、彼女は最新話でも生存しています。

しかし、帝国編という物語の性質上、彼女が絶体絶命のピンチに立たされていることは間違いありません。

暗殺計画、影なる戦士、そして彼女自身の過去。これらがすべて交錯する舞踏会で何が起きるのか、私たちは固唾を呑んで見守るしかありません。

「死んだ?」という疑問を持って検索した方も、まずは安心して読み進めてください。

彼女のような圧倒的な強者が、いかにして危機を切り抜けるのか、あるいはどんなドラマを見せてくれるのか。

それこそが『葬送のフリーレン』という作品の醍醐味ですから。これからもゼーリエ様の圧倒的な「強キャラ感」に痺れながら、物語を追いかけていきましょう!

この記事を読んで少しでも不安が解消されたら嬉しいです。正確な最新情報は、週刊少年サンデーの本誌や公式サイトをこまめにチェックしてくださいね。

コミックハイウェイでは、今後もフリーレンの気になるトピックを追いかけていきます。それでは、また次の記事でお会いしましょう!

なぜ最強の魔法使いは狙われるのか。帝国の深淵に潜む「影なる戦士」の正体、そして舞踏会に仕掛けられた驚愕の罠。

散りばめられた伏線が一つに繋がる瞬間を、その目で。