葬送のフリーレンのエルフの寿命は?ドワーフや人間の年齢差を検証

こんにちは、コミックハイウェイを運営しているじんべいざめです。

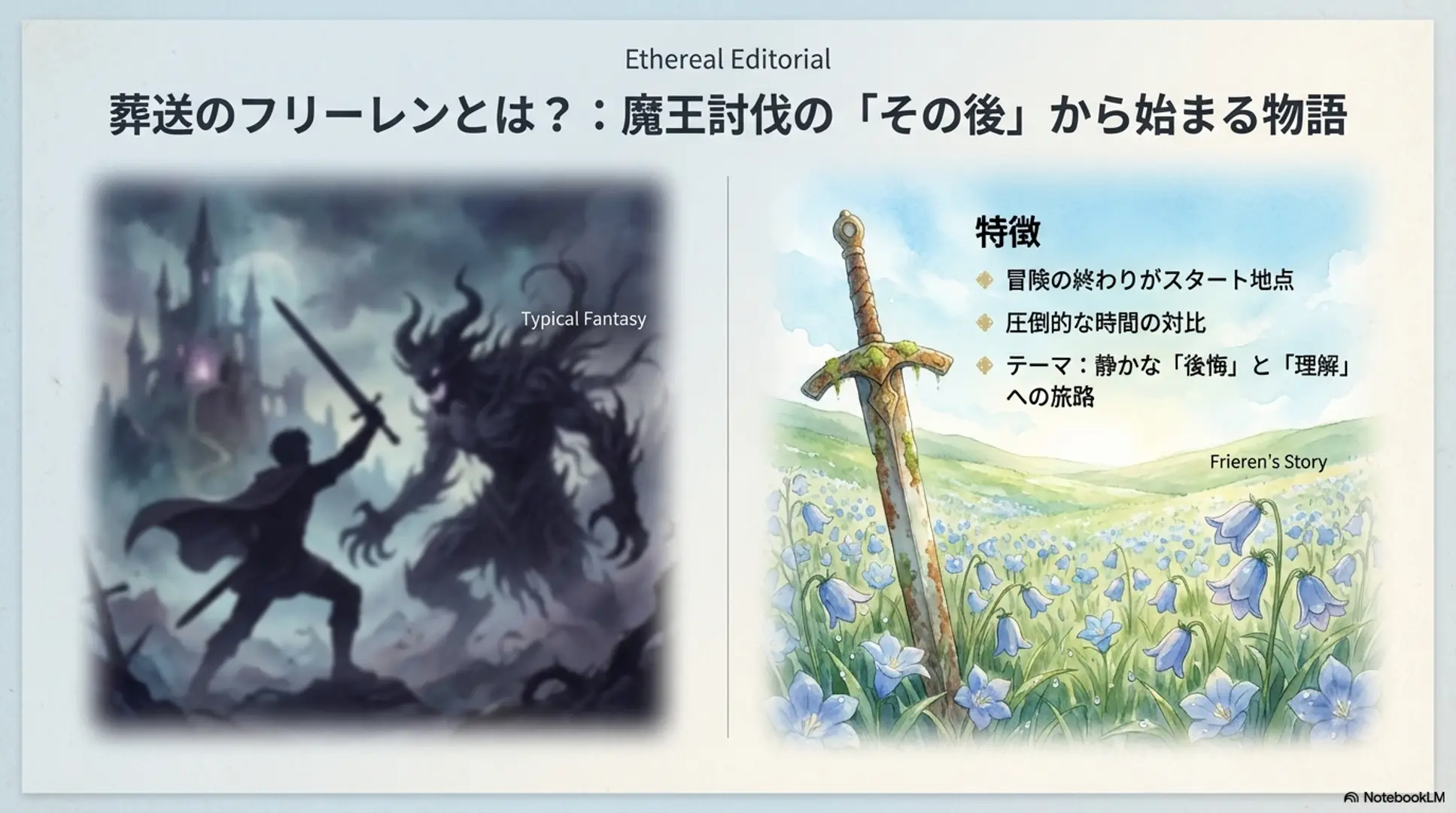

葬送のフリーレンの物語を読み進めていると、どうしても避けて通れないのがエルフの寿命に関する疑問ですよね。

主人公であるフリーレンの年齢が1000歳を超えていることは作中で何度も示唆されていますが、そもそもエルフという種族が最終的に何年くらい生きるのか、その正確な数字については多くのファンが考察を巡らせているポイントかなと思います。

この記事では、葬送のフリーレンのエルフの寿命に関する公式な設定から、ドワーフや魔族、そして人間との圧倒的な寿命の差が物語にどのような深みを与えているのかを詳しく整理してみました。

時間経過のテロップが示す年月の重みを正しく理解することで、フリーレンが抱える後悔や、ヒンメルたちが残した継承のドラマがより鮮明に見えてくるはずです。

作品の世界観をより深く楽しむためのヒントとして、ぜひ参考にしてみてくださいね。

- エルフの正確な寿命上限は不明だが1000年以上の生存は作中で確定している点

- ドワーフの寿命は約300年とされ400歳近いフォル爺のような長寿な例外も存在すること

- 魔族は種族としての寿命は不明だがアウラのように500年以上生きる個体が実在すること

- ヒンメルの死を基準とした時間経過が物語に与える影響と各キャラクターの年齢感

葬送のフリーレンのエルフの寿命と種族別の年齢設定

1000年の寿命を持つエルフが、わずか10年の旅で得たものとは。

勇者の死から始まる「人間を知るための旅」が、あなたの心に時間と絆の真実を、静かに問いかけていく。

フリーレンの年齢は1000歳以上でエルフの寿命は不明

物語の主人公であるフリーレンは、作中で自らを「1000年以上生きた魔法使い」と明確に表現しています。

特に印象的なのは魔族アウラとの戦いにおいて、彼女が積み重ねてきた魔力の圧倒的な差を見せつけたシーンですね。

あそこで彼女が語った「1000年」という数字は、単なる年齢ではなく、魔法使いとしての修練の深さを示す重い言葉として響きました。

しかし、驚くべきことに、エルフという種族が最終的に何歳まで生きるのかという寿命の上限については、原作でもアニメでも一度も明言されていません。

1000年前の時点で既にフランメの弟子として完成された実力を持っていた彼女ですが、外見は当時からほとんど変わっておらず、今もなお若々しい少女のような姿を保っています。

このことから推測できるのは、エルフの肉体的な老化スピードは人間の数十分の一、あるいはそれ以下の緩やかさであるということです。

一部のファンの間では「不老に近いのではないか」「数万年単位で生きるのではないか」という考察もなされていますが、現時点での確定情報は「少なくとも1000年以上、おそらくは数千年単位の寿命を持っている」という点に留まります。

この「終わりが見えないほどの長さ」こそが、フリーレンが人間との短い関わりを「一瞬の出来事」として軽視してしまった原因でもあり、物語の切なさを生む根源的な設定となっているかなと感じます。

ゼーリエやクラフトなど登場するエルフの年齢比較

作中にはフリーレン以外にも、歴史の重みを感じさせるエルフたちが登場します。その筆頭が、大陸魔法協会の創始者であり、人類の魔法の開祖フランメの師匠でもあるゼーリエです。

彼女は神話の時代から生き続けているとされており、フリーレンがまだ「鼻垂れ小僧」に見えるほど圧倒的な年月を過ごしてきた存在です。

フリーレンが1000歳以上であることを考えると、その師匠の師匠であるゼーリエは、少なくとも数千歳、下手をすれば万単位の年齢に達している可能性さえありますね。

エルフという種族の中にも、人間には計り知れないほどの巨大な年齢格差が存在しているのが非常に興味深いです。

また、旅の途中で出会った武道僧(モンク)のクラフトも忘れてはならない存在です。

彼はかつて世界を救った英雄として石像が彫られるほどの功績を過去に残していますが、現代ではその名前を知る者はほとんどいません。

彼がどれほどの年月を歩んできたのかは不明ですが、フリーレンに対して「同族に出会うのは数百年ぶりだ」と語る様子からは、歴史から忘れ去られるほどの長い時間を孤独に歩んできたエルフの悲哀が伝わってきます。

彼らのような「生ける伝説」が物語の随所に配置されることで、エルフという種族がいかに世界の変遷を静かに見守り続けてきたのかが、より立体的に描き出されているなと思います。

彼らにとっての数百年は、人間にとっての数ヶ月程度の感覚なのかもしれませんね。

ドワーフの寿命は300年でアイゼンも長寿な種族

エルフに次いで長寿な種族として描かれているのがドワーフです。ドワーフの寿命については、作中で「300年くらい」とはっきりと明言されています。

勇者パーティーの戦士アイゼンも、人間であるヒンメルやハイターが老衰でこの世を去っていく中で、当時の屈強な面影を残したまま存命しています。

しかし、ドワーフにとっての300年という時間は、人間から見れば非常に長いものですが、フリーレンのようなエルフから見れば、やはり「短く儚いもの」として映るようです。

アイゼン本人が、かつての10年間の冒険を「あっという間だったが、楽しかった」と振り返るシーンがありますが、そこには長寿種なりの時間の捉え方が反映されています。

アイゼンは自分の人生の終わりを意識しているからこそ、自分の技や想いを弟子のシュタルクに継承することに並々ならぬ情熱を注いでいます。

エルフほど永遠ではないからこそ、次の世代へ何かを残そうとする。このドワーフ独特の死生観は、物語において人間とエルフの中間的な立ち位置として機能しており、非常に重要な役割を果たしているなと感じます。

アイゼンが「自分たちの時代は終わった」と悟りつつ、新しい旅を見送る姿には、長寿種ならではの重みと優しさが詰まっていますよね。

400歳近いドワーフのフォル爺に見る寿命の例外

ドワーフの平均寿命が300年前後とされる中で、その限界を超えて生き続ける例外的なキャラクターが登場します。

それが、ある村の村長として村を守り続けているフォル爺です。彼は作中において、既に400歳に近いと語られており、ドワーフの中でも極めて稀な長命個体であることが示されています。

しかし、このフォル爺のエピソードは、単に「長生きで凄い」という話では終わりません。

長く生きすぎたことで、かつて自分が愛した女性の顔や、共に過ごした大切な思い出さえも、忘却の彼方へ消えかかっているという残酷な現実が描かれています。

これは、葬送のフリーレンという作品が持つ「時間の風化」というテーマを象徴する出来事の一つです。

どんなに寿命が長い種族であっても、魂や記憶の容量には限界があり、約束や思い出を守り続けることの難しさがフォル爺の姿を通して表現されています。

フリーレンがフォル爺と再会し、彼の薄れゆく記憶の中に自分たちの旅の面影を見出そうとするシーンは、読んでいて胸が締め付けられるような切なさがありますね。

ドワーフの寿命設定において、フォル爺という存在は「個体差によって400年程度までは生存可能だが、精神的な老いや忘却からは逃れられない」という、ある種の現実味を物語に与える重要な役割を担っていると言えるでしょう。

魔族の寿命や年齢は不明だがアウラは500年以上生存

人間を脅かす存在である魔族の寿命についても、種族全体としての統一された数字は存在しません。

魔族は極めて個体差が激しい生態を持っており、その生存期間は彼らがどれだけ「魔力の研鑽」に時間を費やしたか、そして戦いの中で生き残ってきたかに依存します。

その一例として挙げられるのが、七崩賢の一人である「断頭台のアウラ」です。彼女は作中で500年以上生き続けていることが明かされており、その年月に裏打ちされた膨大な魔力を武器にしていました。

魔族にとっての年齢は、人間のような生物的な指標というよりも、そのまま「魔法使いとしての戦闘力」のパラメーターに近い意味を持っています。

長生きすればするほど魔力は高まり、技術は洗練されていくため、上位の魔族は必然的に数百年単位の時間を生きている長寿個体ばかりになります。

クヴァールが80年間封印されていた際のエピソードでも、彼は封印が解けた瞬間に現代の魔法体系に適応しようとしましたが、魔族側の進化のスピードが個人の研鑽に依存しているのに対し、人間側は世代交代による組織的な研究で対抗するという構図が描かれていました。

魔族の寿命は、彼らが「言葉を持つ捕食者」として君臨し続けるための武器であると同時に、変化を嫌う彼らの弱点にもなっている、という解釈は非常にフリーレンらしい面白い視点だなと感じます。

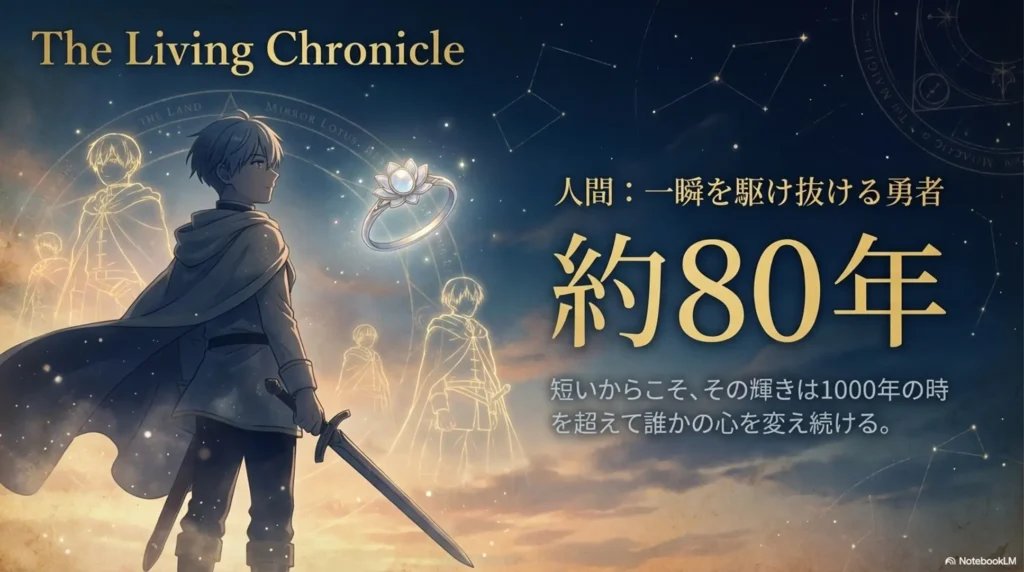

人間の寿命は短いからこそヒンメルが残した継承の物語

エルフの1000年、ドワーフの300年に比べれば、人間の寿命は80年程度とあまりにも短いです。

しかし、この作品の真の主役は、もしかすると既に亡くなっている「勇者ヒンメル」という一人の人間なのかもしれません。

フリーレンにとっての10年は人生の100分の1に過ぎませんが、ヒンメルにとっての10年は、人生の最も輝かしい青春時代を全て捧げた、かけがえのない時間でした。

人生の時間が限られているからこそ、人間は一瞬の出会いに命をかけ、大切な決断を急ぎ、後世に自分の想いを託そうとします。

ヒンメルが世界各地に自分の像を残したのは、自分が死んだ後もフリーレンが孤独にならないように、という彼なりの不器用な優しさでした。

人間の短命さは、エルフのような長命種から見れば「儚さ」として映りますが、その短い時間の中に凝縮された情熱や決断力こそが、停滞していたフリーレンの心に火を灯し、彼女を「人間を知るための旅」へと突き動かしたのです。

長命種が「いつでもできる」と先延ばしにする間に、人間は「今しかない」と行動する。この対比が、葬送のフリーレンという物語に圧倒的な推進力と、涙なしには読めないドラマを生み出しています。

ヒンメルが残した足跡は、彼の寿命の何倍もの時間をかけて、今もなお世界を、そしてフリーレンを変え続けている。これこそが、人間の持つ「継承」という力の素晴らしさなのかなと思います。

主要種族の寿命設定まとめ

| 種族名 | 推定寿命(公式・描写ベース) | 時間に関する特徴 |

|---|---|---|

| エルフ | 上限不明(1000年〜数千年?) | 老化が極めて遅く、個人の研鑽に時間をかける。 |

| ドワーフ | 300年くらい(例外的に400年も) | 人間より長寿だが、次代への継承意識が強い。 |

| 人間 | 80年〜100年程度 | 短命ゆえに決断が早く、物語の推進力となる。 |

| 魔族 | 個体差による(500年以上の例あり) | 魔力の蓄積が生存年数に比例し、強さに直結する。 |

葬送のフリーレンのエルフの寿命から辿る時間経過の謎

「もっと知ればよかった」—葬儀で流した涙が、停滞していた彼女の時を動かした。寿命の差ゆえにすれ違った想いが、旅を通じて重なる瞬間。

その圧倒的な切なさが胸に迫る。

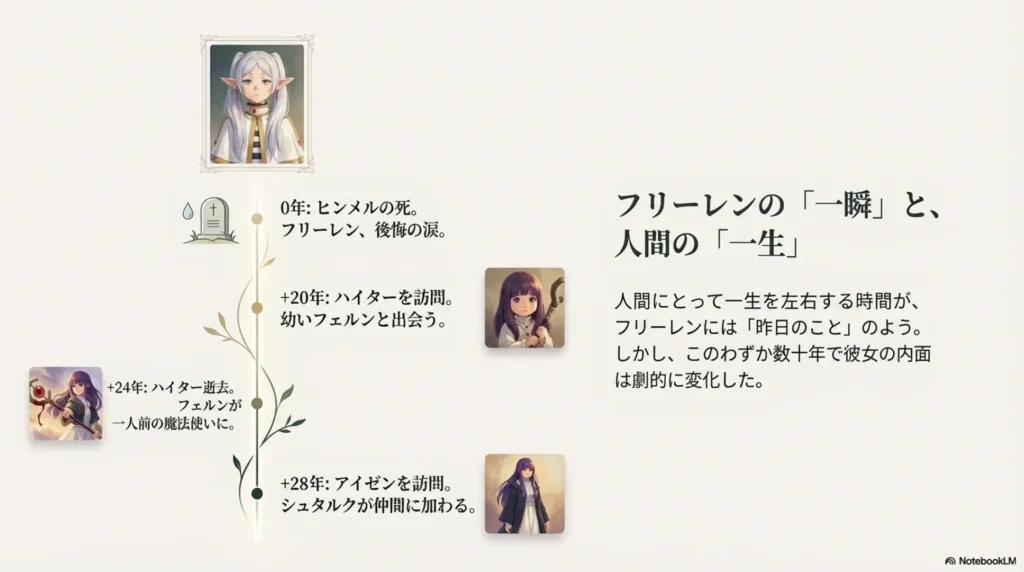

ヒンメルの死から数える年齢や時間経過のテロップ整理

この物語の真のスタート地点は、魔王討伐から50年後、勇者ヒンメルの葬儀が行われた日です。

それまでのフリーレンにとっての50年は、単なる「ちょっとした暇つぶし」に過ぎませんでしたが、久々に再会した仲間たちが老い、そしてヒンメルが息を引き取ったことで、彼女の中で初めて「時間」という概念が牙を剥きました。

ここから先、物語は常にヒンメルの死を起点としてカウントされ、人間であるフェルンたちの成長と、変わらないフリーレンの姿を対比させていきます。

| 基準時からの経過 | 主な出来事と時系列のポイント | 注目キャラクターの状態 |

|---|---|---|

| ヒンメルの死(0年) | 50年ぶりの再会を経て、ヒンメルが老衰で逝去。 | フリーレンが初めて後悔の涙を流す。 |

| 死から20年後 | フリーレンがハイターを訪ねる。フェルンと出会う。 | ハイターは既に高齢、フェルンはまだ幼い子供。 |

| 死から24年後 | ハイター逝去。フェルンが一人前の魔法使いに成長。 | フリーレンとフェルンの二人旅が実質的に開始。 |

| 死から26年後 | ヒンメルの故郷で「蒼月草」の群生地を見つける。 | フェルンは思春期の少女に。フリーレンは変わらず。 |

| 死から28年後 | アイゼンを訪問。シュタルクがパーティーに加わる。 | アイゼンは戦えないほど老いているが、精神は健在。 |

| 死から29年後 | 魔法都市オイサーストへ到着。一級魔法使い試験に参加。 | ゼーリエや他の受験生との出会い。 |

このテロップの数字が増えるたびに、「人間にとっては一生を左右する長い時間」が、フリーレンにとっては「昨日のこと」のような感覚であるという残酷な対比が浮き彫りになります。

しかし、旅を通じてフリーレンは、そのわずか数年の重みを理解し始めています。

1000年以上生きてきた彼女が、ヒンメルの死からたった20数年でこれほどまでに内面を変化させたことは、エルフの寿命設定から考えると驚異的なスピードの成長だと言えるかもしれませんね。

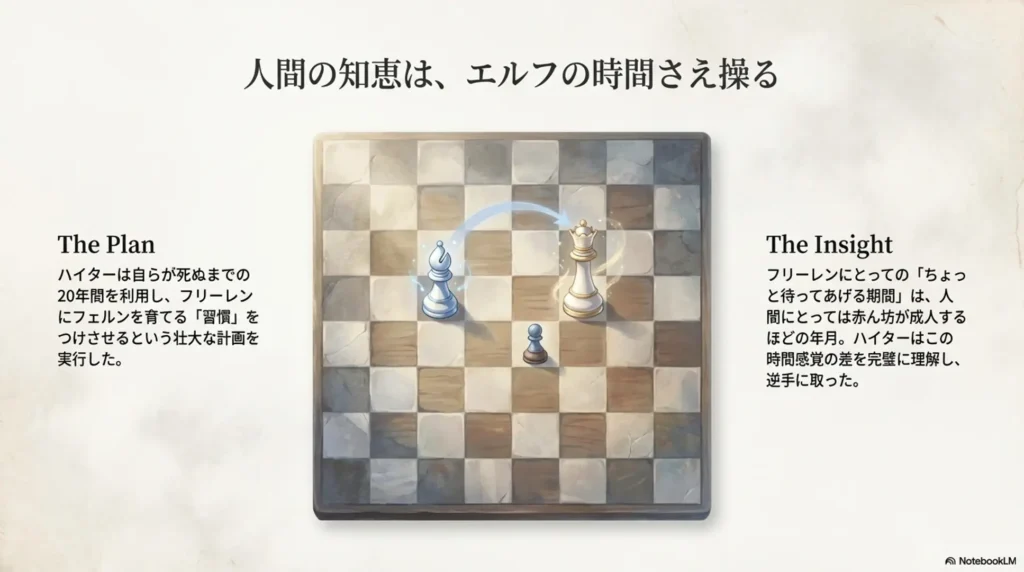

ハイターの寿命や旅が始まるまでの年数を比較解説

僧侶ハイターがフリーレンにフェルンを託し、自分は最期を迎えるまでの約20年間。

ここには、エルフと人間の寿命設定を逆手に取った、ハイターなりの「壮大な計画」が隠されていました。

彼は自分が死ぬまでの時間を稼ぐためにフリーレンに偽の依頼を出し、その間に彼女にフェルンという「新しい弟子」を育てる習慣をつけさせました。

人間にとっての20年は、赤ん坊が成人するほどの長い年月ですが、フリーレンにとっては「ハイターが死ぬまで待ってあげる、ちょっとした期間」に過ぎませんでした。

ハイターはこの時間の感覚差を完璧に理解しており、あえてフリーレンの「エルフとしての時間感覚」を利用することで、自分が死んだ後のフェルンの未来を確保したのです。

ハイターの死によってフェルンとの旅が始まった時、フリーレンは「たった20年でハイターが死んでしまった」ことに少しの驚きと寂しさを感じていました。

しかし、その20年があったからこそ、彼女はフェルンという生涯の相棒を得ることができた。

ハイターという一人の人間が、自分の寿命の限界を悟りながら、1000年を生きるエルフの時間を操るようにしてフェルンを託したその知略と愛情には、脱帽するしかありません。

人間の寿命は短いが、その知恵と想いはエルフの長い人生をもコントロールし得る。そんな勇者一行の絆の深さが、この20年という時間経過には凝縮されているかなと感じます。

1000年を生きるエルフと人間の寿命の差が生む後悔

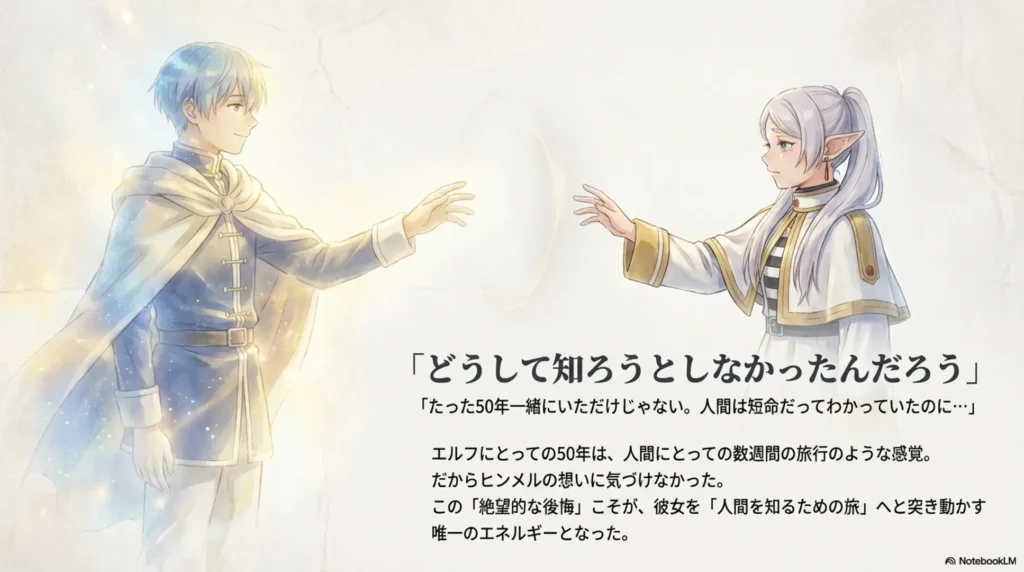

フリーレンがヒンメルの死に際して流した涙の正体は、1000年という時間を当たり前に持ちすぎた者が抱く「致命的な怠慢」への後悔でした。

「たった50年一緒にいただけじゃない。人間は短命だってわかっていたのに、どうして知ろうとしなかったんだろう」。

このセリフは、作品のテーマそのものを言い当てています。エルフにとっての50年は、人間にとっての数週間の旅行のような感覚だったのかもしれません。

だから、彼女はヒンメルの想いに気づかず、彼が差し伸べていた手を何度も見逃してしまったのです。

もしエルフの寿命が人間と同じ100年程度だったら、彼女はもっと必死にヒンメルと向き合い、一分一秒を大切にしたはずです。

寿命の差があるからこそ、取り返しのつかないすれ違いが生まれ、それが埋められない溝となって残ってしまう。

しかし、皮肉なことに、この「絶望的な後悔」こそが、フリーレンを新しい旅へと突き動かす唯一のエネルギーとなりました。

彼女は今、ヒンメルと同じ時間を、彼の視点で追体験しようとしています。1000年という長い寿命を持っているからこそ、彼女はヒンメルが既にいない世界を、彼の思い出と共に数百年かけて歩き続けることができる。

寿命の差は悲劇を生みましたが、それは同時に「死者の想いを永遠に記憶し続ける」というエルフにしかできない愛の形にも繋がっているのかもしれません。

私たちが普段「時間が足りない」と嘆くのに対し、フリーレンは「時間はたっぷりある。だからこそ、今度こそ逃さない」と決意している。その対比は、非常に深く、そして美しいなと感じます。

葬送のフリーレンのエルフの寿命をブックライブで知る

ここまで語ってきたような、種族間の寿命の差が生み出す繊細な感情の揺れを、余すことなく味わいたいなら、やはり原作漫画のページをめくるのが一番です。

アニメの美しい映像も素晴らしいですが、漫画ならではの「行間」や「テロップの配置」が、時間の経過をよりダイレクトに感じさせてくれます。

葬送のフリーレンのエルフの寿命に関する数々の伏線や、各キャラクターが老いていく姿を克明に追うなら、電子書籍サービスのブックライブ(BookLive!)が非常におすすめです。

ブックライブなら、新規登録時の50%OFFクーポンや、毎日引けるクーポンガチャを使って、既刊全巻をお得に揃えることができます。

スマホやタブレットでいつでもどこでも読み返せるので、例えばアニメで気になった「ヒンメルの死から◯年後」というシーンを、即座に原作で確認して、その時のフリーレンの表情をじっくり観察する……といった楽しみ方も自由自在です。

電子書籍であれば、細かい描き込みや背景に隠された時間経過のヒントも拡大してチェックできるので、考察好きのファンにはたまらない環境が整っています。

ヒンメルが亡くなった4巻の葬儀シーンから、フェルンが成長する様子が描かれる最新刊まで、一気に読み進めることで、エルフという種族の持つ孤独と、それを埋めてくれる仲間の尊さがより鮮明に心に響くはずですよ。

ぜひブックライブを活用して、フリーレンたちの長い長い旅路に同行してみてください。

| 項目 | 詳細内容 |

|---|---|

| 推奨ストア | BookLive!(ブックライブ) |

| おすすめの読み方 | テロップの経過年数に注目しながら、キャラの外見変化を比較する。 |

| お得なポイント | 初回限定クーポンや、Tポイント(Vポイント)連携での還元が強力。 |

葬送のフリーレンのエルフの寿命に関するまとめ

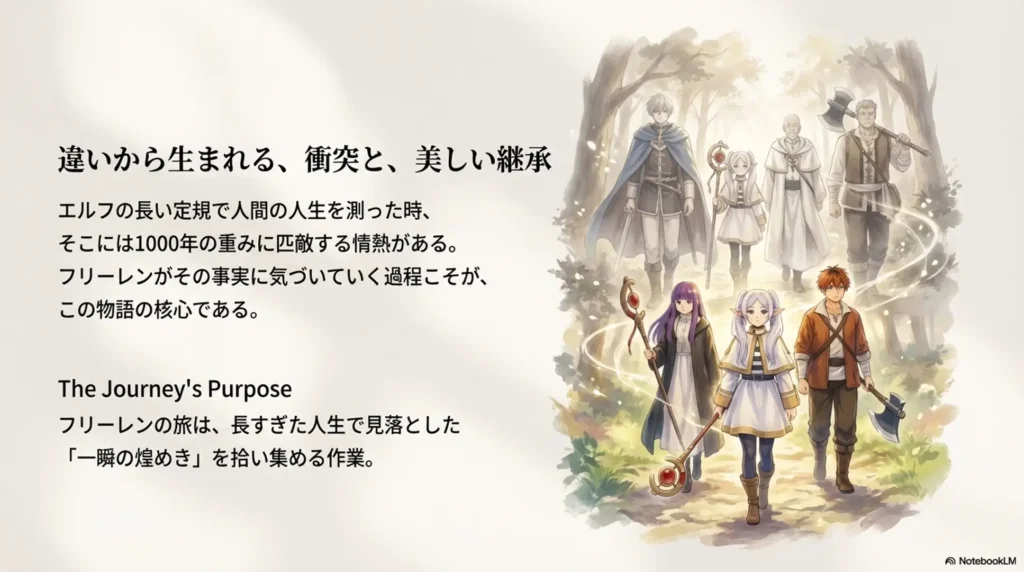

葬送のフリーレンにおけるエルフの寿命設定は、単なるファンタジーの味付けではなく、物語の核心を突く重要なギミックとなっています。

今のところ「1000年以上生きるが上限は不明」というミステリアスな設定が維持されていますが、これはフリーレンが抱える「終わりのない孤独」を象徴しているかのようです。

彼女がヒンメルの死後に始めた旅は、長すぎた自分の人生の中で、かつて見落としてしまった「一瞬の煌めき」を拾い集める作業に他なりません。

ドワーフの300年、魔族の500年、そして人間の80年。種族ごとに与えられた時間が違うからこそ、そこには衝突が生まれ、妥協が生まれ、そして最後に美しい継承が生まれます。

「エルフの寿命」という長い定規で人間の人生を測った時、そこにはどんなに短くても、1000年の重みに匹敵する情熱がある。

この事実にフリーレンが気づいていく過程こそが、私たちがこの作品に惹きつけられてやまない理由なのかなと思います。正確な設定や年表を知ることは、作品の解釈をより深める手助けになります。

ぜひあなたも、この記事の内容を頭の片隅に置きながら、フリーレンたちの旅の続きをじっくりと楽しんでみてください。彼女が自分の寿命を使い切るその時まで、この素晴らしい物語を一緒に追いかけていきたいですね!

正確な情報は公式サイトをご確認ください。また、作品の最新展開や詳細な種族設定については、週刊少年サンデーの連載や最新の単行本にて確認することをお勧めします。それでは、素敵な読書タイムをお過ごしください!

それでは、最高の漫画体験を!

ヒンメルの死から数十年、世界各地に残された数々の伏線。魂が眠る地「エンデ」で彼女を待ち受ける真実とは。

緻密な時間経過の果てに繋がる物語が、今ここから動き出す。